最近,中华非遗在大阪世博会舞台大放异彩,中国馆非遗展演带来全球关注的热度。从剪纸、雕版,到古琴、鱼灯,长三角地区也有大量非物质文化遗产,通过匠心手作世代传扬。今年暑期社会实践中,沪上“00后”大学生团队挖掘非遗宝藏,对话传承匠人。

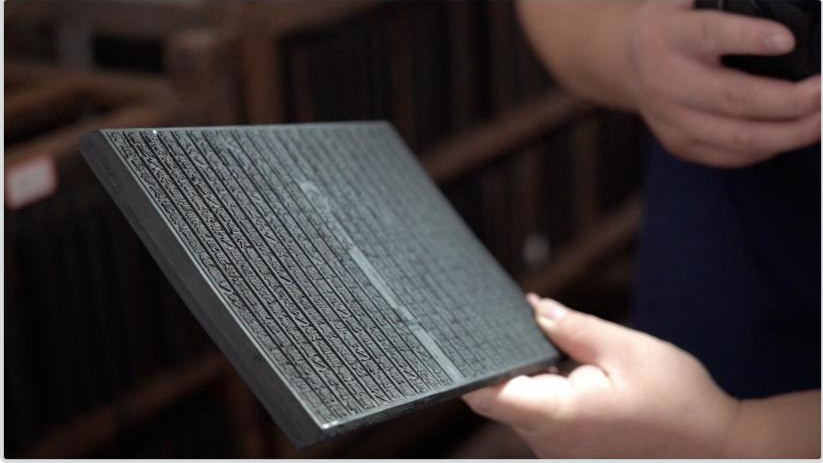

在扬州非遗珍宝馆的雕版印刷展区,国家级非遗传承人陈美琦老师与上海大学“智传非遗”实践团队,聊起展区里那些承载千年文明的雕版珍品。20岁那年,因身体原因暂别玉器行业的她,被父亲陈义时——另一位雕版印刷大师引上了这条传承之路。

有一次,她说了一句“无所谓”惹恼父亲,而父亲“太多无所谓,只会从顶峰下来”的训诫,从此刻进她的骨子里。如今,她带着刻刀远赴比利时、韩国等国,用武则天时期特有的字体等历史证据,向世界宣告“这是中国的非遗”。

陈美琦(右)。

陈美琦(右)。

【运河文脉,有音有画,不做批量化卡通文创】

同样是创造非遗的刀,一雕一剪。“这是我母亲最常用的剪刀,你看这些凹痕,都是这么多年握出来的。”到了扬州一户朴素民居内,作为汪颖之父、张秀芳之子,汪建民小心翼翼捧出一把剪刀,深浅不一的指痕清晰可见。这把剪刀,连同他翻开的一幅幅纤毫毕现、栩栩如生的花鸟画剪纸作品,诉说着张氏剪纸第七代传承人汪颖与国家级传承人张秀芳的故事。

古色古香的客厅里,上大“智传非遗”团队成员就与张秀芳、汪颖两位剪纸技艺传承人,以及家族品牌的经营者汪建民,展开了深度对话。循着运河文脉与金陵雅韵,他们探寻千年技艺与传承智慧,推动非遗文化海内外传播。

汪颖告诉团队成员们,她从小便看着奶奶张秀芳每日剪纸,耳濡目染下,一次“较真”的临摹开启了她的传承之路。然而,这份坚守也并非易事,汪建民说道:“我女儿能专注于传统花鸟创作,不做批量化的卡通文创,是因为有家族默默支撑,让她衣食无忧。”

汪建民回忆早年曾因现实考量,遗憾错过一次将作品送入中国美术馆收藏的机会,“现在条件改善了,我们更愿意将作品捐赠出去,因为这份支撑太重要了,没有它,传承就难以持续。”张秀芳老人言语不多,但那份从13岁开始剪纸、一生未辍的纯粹,正是家族技艺得以延续的根基。

张秀芳(中)。

张秀芳(中)。

汪颖作为95后年轻的市级传承人,也深知“酒香也怕巷子深”的道理。她曾尝试与公司合作运营奶奶的抖音账号,获得了不少关注度,却因运营理念不合而中断。“既要守住奶奶教我的手艺,又要适应传播,真的很难。”

汪建民补充道:“宣传需要团队和专业运作,个体传承人分身乏术。我们尝试过,但成功的太少了。”这三代人一致认为,在坚守技艺同时开拓传播,对于传承人而言并非易事,让非遗“走出去”需要多方支持与路径创新。

桂世民(左)。

桂世民(左)。

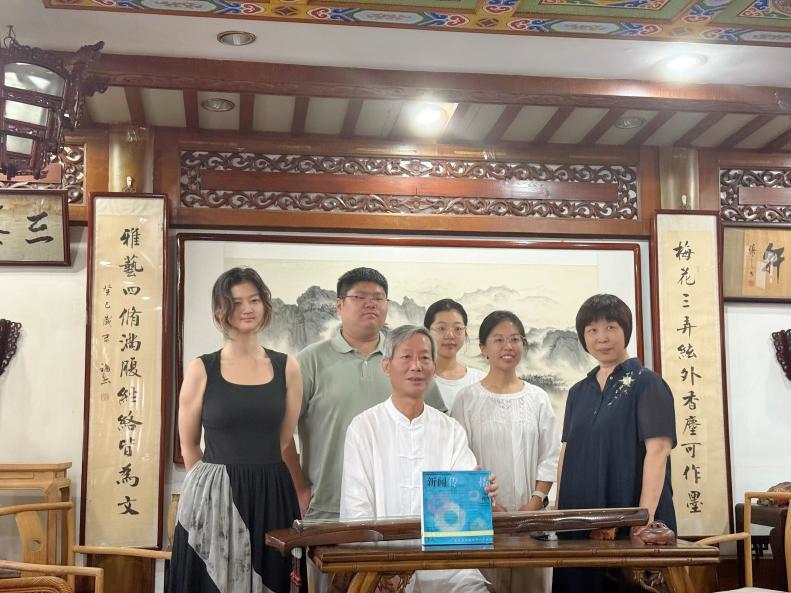

而在夫子庙金陵古琴馆的授课室,桂世民老师正端坐讲台。桂老师习琴至今已经50余载,面对上大团队成员探访,他回想起那个改变人生的决定:拜师学画时穿过窄巷,忽闻琴声入心,瞬间领悟了“琴棋书画”中“琴”的分量。这份触动引领他跟随老师整整11年方才学成,这份沉潜也成为他传承古琴文化的精神底色。

桂世民曾为《离骚》打谱而阅遍古籍,只为读懂屈原的风骨。他向成员们强调,古琴的灵魂在琴外——需博览群书,通晓古今,方能诠释其承载的厚重历史。他2004年成为全国推动古琴进校园的先行者:在南京大学、南京航空航天大学、三江学院等多所大学设立古琴社,并在南大增设《古琴与传统文化》公选课,21年来从未间断。教学中,他要求学生“目不斜视,手无附加动作”,这份对传统仪轨的尊重,源于他对古琴本真性的守护。

【年年有“鱼”,自带光芒,不停想办法传下去】

“凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”辛弃疾笔下流光溢彩的鱼灯盛景,穿越千年在徽州大地上依然跳动着生命脉搏。然而,这承载着美好祈愿与地方记忆的国家级非物质文化遗产——“无为鱼灯”,在新时代同样面临着传承挑战。

烛影摇红处,鱼龙踏浪行。调研中,上海海洋大学海洋生物资源与管理学院一群师生,恰逢无为市文化馆组织“鱼跃龙门”高考祈愿活动,得以沉浸式体验文化盛事。长街如河,流光溢彩,巡游队伍在“状元”执灯引领下浩荡前行。只见盏盏形态各异、栩栩如生的鱼灯衔尾而出,鳞甲在光影中熠熠生辉,宛若星子坠落人间。

左二无为鱼灯非遗传承人任咸斌,右一无为市文化馆馆长。

左二无为鱼灯非遗传承人任咸斌,右一无为市文化馆馆长。

身着锦绣华服的舞者或执竿牵引灵动小鱼灯,或合力擎举巨灯压阵,活泼的稚童则雀跃相随。烛光与内置的LED暖光交融流淌,映照着状元桥与满天星月,更将沿途围观人群的笑靥浸染在一片温暖的光芒中。“行走在巡游队伍旁,仿佛穿越时空,置身于古时的鱼灯盛会。”实践团成员感慨道。

即见鱼灯,喜乐上岸。古时“鱼灯送考”之俗,承载着“鱼跃龙门”之吉兆,凝结着乡民对学子蟾宫折桂之殷切祈愿。而今人群之中,即将踏入人生新征程的青少年,与家人并肩而立,师生默默感受着古老仪式所蕴含的人文精神激励。

次日,团队冒雨探访位于任氏宗祠支祠的无为鱼灯传习基地。这座古朴的祠堂内,匠人们正专注地进行劈竹、扎骨、裱糊、绘彩等工序,指尖翻飞间赋予竹篾与宣纸生命。墙上密密麻麻张贴的族人捐资名录与“家训家规”,无声诉说着家族责任与精神传承。

与国家级非遗传承人任咸斌深入交流中,团队则直面鱼灯传承的多重困境:年轻传承人稀缺、课堂化传承效果有限、匠人收入微薄、文创商业化道路受阻。然而,任咸斌眼中充满坚定,他如数家珍地介绍鱼灯精妙的结构(如九节分骨、十八孔洞贯气)和匠心独运的编舞,言语间满是对先辈智慧的敬仰。

“从没想过放弃,只有不停地想办法传下去。”他强调这是“信仰”,是血脉相连的文化使命。他期盼更多年轻人加入,并希望未来能与景区、学校建立稳定合作,让古老技艺真正走进大众、焕发新生。

其实,年年有余的“鱼文化”在上海本地也是如此。当夕阳为杭州湾北岸的金山嘴渔村披上金纱,昔日的渔船轰鸣已被游客的谈笑取代。这座拥有600余年历史的渔港,正经历“靠海吃海”到“文旅兴村”的深刻蜕变。

上海海大海洋生物资源与管理学院暑期社会实践的师生们,在村委委员姚鑫带领下深入渔村街巷。青石板路旁,“海智汇文创园”的现代设计与“非遗+集市”的传统韵味交相辉映;300米长的“渔民画长廊”间,纯手工打磨的“舢板船”与“马利牌画材”展览体验馆相映成趣。

82岁的姜品云老人是“金山嘴渔村传统非遗技艺传承人”。他1982年至2002年担任村造船厂厂长,是当地最后一位掌握传统木帆船榫卯工艺的造船师。人们所见的渔村博物馆里舢板船、木帆船,皆出自他手。

拜访姜品云。

拜访姜品云。

2000年后,木帆船退出历史舞台,他应旅游开发需求,转而精心制作渔船模型、打捞工具模型,按件获得补贴。而今,因年事已高、无力制作,且无徒弟传承,手艺面临失传。老人郑重承诺:免费传授技艺。这份执着是渔民在转型中坚守自身价值的写照,也引发了队员们对如何传承珍贵渔业文化的深思。

联丰优配-北京炒股配资-股票杠杆下载-股票网炒股配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票网app特朗普周四签署了这项行政令

- 下一篇:没有了